|

||||

|

|

Часть III. ВЫХОД НА СЛАВЯНСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ЭТНОГРАФИЮ1. БОЧКИ НА МЕДНОМ НЕБЕМедное небоВайнахские сказки приписывают Пиръону создание небес из меди или сплава на медной основе (латуни). Хотя в славянском ареале и нет прямых сведений такого рода о Перуне, приходится все же считать, что славяне принесли их с собой на Кавказ, так как вайнахские сказочные тексты совершенно отчетливо противопоставляют эти небеса настоящим и не приписывают их создание своему, местному богу. В глубоком прошлом славяне, подобно балтам и другим индоевропейцам, видимо, представляли себе небо каменным (Reichelt 1913; Biezais 1960; Pisani 1965: 842), и Перун, с его атрибутом позднего неолита — каменным молотом, был причастен к этим представлениям (лингвисты связывают его имя с хеттским peruna «скала» — см. Иванов 1968). Но сам Перун не выступает непосредственно создателем неба, да еще медного. Тем не менеее он к подобной деятельности близок. По освоении металлов в мифологию балтов вошел бог-кузнец демиург Телявель (аналог финского Ильмаринена, греческого Гефеста, римского Вулкана и др.). Он стал помощником главного бога, а потом — Перкуна, выковал солнце и поместил его на небо (Briickner 1904; Топоров 1966: 143-149; 1970). А в хеттской мифологии именно бог грозы, аналог Перуна, повелел богу растительности Телепину (ср. с именем Телявеля) привести «небесного Солнечного бога» из моря, чтобы возвести его на небо (Иванов 1972: 195-196). У осетин божественный Батрадз, герой с чертами громовержца, «дух грозы», по Дюмезилю, не живет на земле. Он то летает, то отдыхает на небе у небесного кузнеца Курдалагона (Дюмезиль 1976: 59). В славянской мифологии приравненный еще в древней Руси к Гефесту бог Сварог, имя которого сопоставляют с древнеиндийским «сварга» «небо» (Фасмер 1971: 710-711; Enrietti 1980: 75; Трубачев 1983: 257), считался отцом солнечного Дажьбога и породителем огня (Сварожича), а также основателем кузнечного мастерства: при нем с неба упали кузнечные клещи и люди научились ковать. Чудесный кузнец, культурный герой, фигурирует в восточнославянском фольклоре под именем Кузьмодемьяна (от Св. Кузьмы и Демьяна — из греческих Космы и Дамиана, — ставших патронами кузнецов по созвучию со словом «кузнь») (Иванов и Топоров 1965: 141-143; Lowmianski 1979: 225; Рыбаков 1981: 529-531, 538). Таким образом, в эпоху металла небо в представлениях славян было связано не только с солнцем и огнем, но и с кузнечным ремеслом, с ковкой. Отсюда недалеко до представления неба медным. По финскому эпосу небесный свод был выкован божественным кузнецом Ильмариненом, а в Эгейском мире на исходе бронзового века (собственно уже в железном) Гомер прямо называет небесный свод медным (Ил. V, 504; XVII, 425; Од., III, 2). Так и у других архаических авторов Греции — Феогнида, Пиндара (Шмидт 1931: 15-17). О медном небе, отмечает Шмидт (1931: 16), напоминают медные купола христианских церквей (по-гречески «купол» — «oupaviGKog», ураниск, т. е. небесный). Видимо, и славяне не избежали этого развития космографических представлений, пройдя через бронзовый век. Какова, однако, связь Перуна с божественным кузнецом и медью у самих славян? Сохранились поверья, что кузнец наделал громовых стрел Св. Илье (христианскому заместителю Перуна у славян), за что получил превосходство над чертями. Черти, гонимые Перуном, не любят и боятся кузнецов, а молнии не зажигают кузницу (Перетц 1899: 21). И хотя громовыми стрелами в народе называли кремневые наконечники (неолита и бронзового века), находимые в земле, но в народной загадке молния определяется так: «Летит медная стрела, никто ее не поймает — ни царь, ни царица, ни красная девица» (Афанасьев 1865,1: 245). Да и у греков, судя по Гомеру (II, XI, 65) и Эсхилу (fragm. 192, N2), киклопы делают медную молнию. К новому времени языческое представление о медном небе сохранилось у русских христиан в качестве инвертированного образа. В народном стихе Христос угрожает людям: если не послушаете моих заповедей, то сотворю небо медным, а землю железною. От неба медного росы не воздам, От земли железной плода не дарую, поморю вас гладом на земле; Кладези у вас приусохнут, Источники приоскудеют. Не будет на земле травы, Ни на древе скоры: Будет земля яко вдова. (Афанасьев 1865, I: 142) Так теперь представлялась русским людям жизнь под медным небом. Таким образом, есть основания полагать, что небеса из меди или сплава на медной основе оказались в кавказской характеристике Пиръона — Перуна не благодаря какой-то местной инновации, а принесены из славянского очага, где они сохранялись в тесной связи с Перуном от бронзового века. В Центральной же и Восточной Европе это было все то же II тыс. до н. э. Правда, Рыбаков относит сложение у славян комплекса идей о божественном кузнеце к железному веку — на том основании, что ковка, де, применялась только в медном веке (который славяне не прошли) и в железном веке, а в бронзовом веке применялось только литье (Рыбаков 1981: 532). Но это неверно. Во-первых, бронзовые изделия с небольшой присадкой олова или его заменителей подвергались дополнительной проковке, во-вторых, в бронзовом веке целый ряд видов изделий (например, украшения) изготовлялись из чистой меди. Стал ли Перун еще у славян не только распорядителем, но и создателем медных небес (оказавшись главным богом) или это результат упрощения мифа при переходе в иную среду, трудно сказать. ВедьмыВ сообщениях о женщинах, которых Пиръон посылал на небо лить воду, воспроизводя дождь, скорее всего отразились рассказы о ведьмах и колдуньях. По этнографическим данным, как у германцев, так и у славян (Афанасьев 1851; 1969, III: 427-511; Токарев 1971; Новичкова 1995; Виноградова и Толстая 1995; Виноградова 2000: 230-270; Власова 2001: 60-72; ЪорЬевиЙ 1989) именно таким женщинам приписывалась власть над дождем и вообще над погодой, а с тем и над урожаем. Немецкое название для таких колдуний — «делательницы погоды» (Wettermacherinnen), «делательницы грозы» (Zessenmacherinnen), «молниевые ведьмы» (Blitzhexen). Средневековая охота за ведьмами, с судебными процессами против ведьм, пытками и казнями, развернувшаяся в эпоху Возрождения и особенно Реформации (Мишле 1997; Канторович 1899; Сперанский 1906; Рассел 2001), основана не столько на церковной реакции на опасные тенденции времени, сколько на массовом народном сознании, разбереженном религиозными войнами и стихийными бедствиями этой эпохи (Гуревич 1987). На Руси сведения о ведьмах содержатся уже в Начальном летописном своде (Смирнов 1909) и обильны в сочинениях последующих веков. Особенно сильными считались в народе киевские ведьмы. За повелениями своего властелина они слетались на Лысую гору, что на левом берегу Днепра, — туда, где когда-то стояли идолы богов (впрочем, Лысые горы, да и кумиры на них, были и в других местностях Руси). Иными словами, это были как бы низшие распорядители из ведомства бога-громовика, посредники между ним и людьми. В финских рунах колдун прямо аттестован «сыном бога-громовика Укко» (Афанасьев 1969, III, 442-443). Главные периоды активизации ведьм в России — Святки (конец декабря — начало января) и Купало (24 июня), т. е. солнцевороты (Афанасьев 1851: 107; Власова 2001: 64-65). Дальше мы увидим, какое значение эти дни имели в культе Перуна. У древних германцев ворожба считалась постыдной для мужчин, обвинение в ворожбе могло навеки опозорить мужчину и воспринималось как тяжелое и оскорбительное обвинение, означавшее, что мужчина обабился, утратил мужское достоинство (Grimm 1835: 559-560, 606, 1026, 1040-1042). Но обратиться к ворожее было не позором и для мужчины. По Фритьофсаге, сыновья конунга Бели наняли двух ведьм и те, поднявшись на утес, возбудили морскую бурю на погибель Фритьофу (Афанасьев 1869, III: 445). На Руси ворожбой не брезговали и мужчины. Все же русская летопись подчеркивает, что волхвованию предаются преимущественно женщины. Колдун назывался у восточных славян волхвом, колдунья, ведьма — волховью. «Паче же женами бесовская волъшвания бывають; искони бо бес жену прелсти, си же мужа; тако в си роди много волхвують жены чародейськи, и отравою и инеми бесовськыми козньми» (Смирнов 1909: 225). По сведениям этнографов, на Украине верили, что ведьмы могут скрадывать дождь с неба и держать его в завязанных крынках или бадьях (Афанасьев 1869, III: 449-450). Поэтому, когда дождь долго не орошал полей, крестьяне хватали баб, заподозренных в колдовстве, и устраивали им испытание водой: с камнем на шее топили на веревке в омуте и следили, потонет или нет. Тонувшую вытаскивали и оправдывали, а в непотопляемой опознавали ведьму, забивали ее насмерть и топили силой (Афанасьев 1869, III: 510; ср. Ефименко 1883; Канторович 1899). Предполагалось, что как земля не приемлет колдунов, так вода не приемлет ведьм (Успенский 1982: 82). В древней Руси происходило то же самое. Серапион, владимирский епископ XIII в., укорял паству: «Молитесь и чтите я (ведьм. — Л. К.), и дары приносите им, ать (пусть) строят мир, дождь пущають, тепло приводять, земли плодити велять...». Но и на смерть, продолжал епископ, осуждаете их без справедливого суда, без опроса свидетелй (послухов): «вы же воду послухом поставите, и глаголите: аще утопати начнеть — неповинна есть, аще ли попловеть — волховь есть» (Mansikka 1922). В мифологии европейских народов ведьмы ездят (или летают) верхом на помеле, метле, кочерге, на березовом полене, на песте, на улье (т. е. на бревне). Метла, помело, заметающие путь, Баба- Яга в ступе — яркие образы, но общим для всех этих «средств передвижения» является палка, жердь, которая и представляет основу средства. А в сердцевине этих представлений лежит не особое отличие ведьм, а магия, имевшая применение и вне одиозных деятельниц. Рассмотрев этнографические материалы, Б. П. Кербелайте (1996: 342-343) пришла к выводу, что эти рассказы отражают реальные магические действия в быту. Например, у русских был обряд, называемый «вьюнины»: группы женщин верхом на метлах объезжали те дома, в которых жили молодожены. На Украине для изгнания нечистой силы хозяйка дома, отстояв в церкви вечерю в Чистый четверг (страсти) и принеся домой горящую свечу, раздевалась догола и, сев верхом на помело, объезжала на нем магическим кругом дом и двор (Зеленин 1991: 392). В Литве женщина, пришедшая спросить, можно ли посылать сватов, подъезжала к столу на метле — этого было достаточно, чтобы хозяева поняли цель ее визита. Утром в праздник летнего солнцеворота (т. е. на Купалу) литовские женщины проезжали верхом на метлах по деревне и объезжали коров, чтобы те давали больше молока. Палку, на которой эти женщины ездили, они называли «конем». Название это, как полагает Кербелайте, имело в фольклоре эротическое значение и в переносном смысле означало фаллос. Так, в русских сказках девушка, с которой переспал герой сказки, посланный за молодильными яблокам, проснувшись говорит: «Ах, невежа приезжал, да в моем колодце своего коня напоил». В русской свадебной песне из Сибири «В подклеть идти» поется: Благослови, Хозяин-господин, Пролубку долбить, Каурку поить... Кербелайте предполагает синонимичность понятий 'древо' и 'конь' (1996: 346-347), но я бы мог к этому добавить и прямую связь понятий 'фаллос' и 'конь': на современном российском тюремном жаргоне «посадить на красного коня» или «посадить на кожаного коня» означает 'оттрахать', 'вы..ать' (собственные наблюдения). Ведьмам средневековые обвинители приписывали половые сношения с демоническими существами — инкубами. Так или иначе явная ассоциация езды женщин на палке-коне (то есть ведьм) с сексуальными действиями и брачной обрядностью налицо. Впоследствии будет рассмотрено, какое это может иметь значение для увязки ведьм с культом Перуна. Пока удовлетворимся этой, по правде сказать, еще очень слабой выявленностью данного аспекта: отдельные метафоры в узких, отдаленных друг от друга сферах... БочкиШироко распространено было поверье, что эти «жены чародейськи», сиречь волхови, ведьмы, летают в поднебесье, в колдовских целях льют из горшков и чаш воду, вызывая этим дождь, бросают в воду кремневые («громовые») стрелы, накликая этим молнии, и катают бочки, «разрыв которых производит грозу и бурю» (Афанасьев 1865, I: 581, 1869, III: 443). Катают бочки!- совсем как Пиръон на Кавказе. А Пиръон имел какую-то власть над женщинами, заставлял их подниматься на небо и лить оттуда воду. Таким образом, катание бочек привязано на Кавказе к Пиръону — Перуну, богу грозы, не случайно (разбивание, правда, не представлено в вайнахских текстах, но в европейской этнографии связано с катанием бочек). Эта привязка подкрепляется прямой связью бадьи с громовиком у ведийских ариев, при чем примечательно, что в данном случае этот громовик там не Индра, а его архаический прототип, тезка Перуна — Перкуна Парджанья. В гимнах Ригведы (1999: V, 83,8; VII, 101,4) молящиеся призывают Парджанью: Поднимай огромную бадью! Выливай (ее)! Пусть хлынут вперед выпущенные ручьи! Пропитай жиром землю и небо! Да будет хороший водопой для коров! На ком покоятся все существа, Три неба, (из кого) трояко струятся воды... — Три бочки для поливки Во все стороны льют по каплям обилие сладости. Разбивание бочек с колдовской целью «разрешения вод» не было прерогативой волховей (позднейших ведьм). Они, вероятно, пользовались своими чарами лишь для разовых поворотов погоды в нужную сторону — аномальных, так сказать, по спецзаказам, в нарушение естественного хода. Для обеспечения же нормального ежегодного «разрешения» небесных вод на весну и лето обряд совершали всем миром, видимо, в определенные календарные сроки. Обычай коллективного разбивания бочек сохранялся на Руси долго, и церковь рассматривала его не как безобидную забаву, а именно как языческий обряд. Под 1358 г. в Новгородской летописи записано обязательство отказаться от этого обычая: новгородцы «того же лета целоваша бочек не бити», а в Никоновской летописи (ПСРЛ, X: 230) текст более развернутый: «Того же лета новгородци утвердишась межи собою крестным целованием, чтоб им играния бесовскаго не любити и бочек не бити». И позже, при Иване Грозном, в 93-й главе «Стоглава» (1861: 264-267) порицаются игры и плясания «над бочками и корчагами». Рыбаков в примечании (1987: 689, прим. 72) отметил: «Обычай битья бочек не выяснен». Как выглядел этот обряд, мы можем себе представить по описанию аналогичного обряда в XIX в. у хорутан Зильской долины. В каждой деревне стояла на площади почитаемая липа; к дереву привешивали бочку; юнаки на конях скакали вокруг липы, стараясь на всем скаку попасть палицей в дно бочки, пока, наконец, бочка не рассыплется. А в это время остальные селяне пели обрядовые песни (Афанасьев 1865: 589).Палица — оружие, заменяющее в эпосе отживший боевой топор-молот (или булаву) бога-громовика (и в средневековой Индии ваджру стали изображать именно палицей). Тот факт, что бочку поднимали не на любой предмет, приближающий ее к небу (скажем, на крышу навеса, на перекладину качелей и т. п.), и не на любое дерево, а на особо выделенное, почитаемое дерево, побуждает подозревать, что это дерево рассматривали как воплощение «мирового дерева», связывающего землю с небом. У А. Н. Афанасьева (1865, I: 581) приведенное ведическое обращение к Парджанье рождает ассоциацию со славянскими выражениями «льет как из ведра», «лье як з бочю», и можно было бы сопоставить их с обрядом разбивания бочек, но выражения эти могут быть и простыми сравнениями (вполне естественными также без всякой мифологической подкладки), а в записях об обряде нет никаких указаний на то, что в бочках содержалась вода, хоть вряд ли такой любопытный факт избежал бы особого замечания информаторов. Значит, в смысловой мотивировке обряда он уже далеко отошел от непосредственной реализации симильной магии, либо воображаемый объект, высвобождаемый из бочки при разбивании, изначально мыслился иным — более широко и обобщенно представляющим природные стихии или вообще как-то иначе с ними связанным. Соответственно может выявиться и иное решение вопроса о связи этого мотива с Перуном. Для прояснения этого обстоятельства нужно расмотреть два ряда даных: а) что известно по фольклорным источникам культового происхождения (волшебные сказки) о содержании специально разбиваемых бочек; б) когда еще в обрядах полагалось высоко устанавливать бочки и вообще как-то использовать их в ритуале. Этому будут посвящены два следующих раздела. 2. «ЦАРЬ САЛТАН» И РУСАЛКИЦарица в бочкеВ русских сказках бочка фигурирует как сосуд, в который бедняк заключает своего злыдня (злую участь, недолю) или злыдней с целью от них избавиться. Он обманывает богача (вариант: богатого брата), из жадности тот добывает или открывает сосуд, и недоля мигом прицепляется к нему. От нее нельзя избавиться иначе, чем передав ее кому-нибудь — так как колдун не может перед смертью избавиться от своего тяжкого уменья (и не может умереть иначе), чем передав его кому-нибудь. Глубинный смысл этих поверий — в том, что различие участей, их неравенство, существование добрых долей и злых, легких и тяжких, извечно, и они не могут исчезнуть, могут лишь перераспределяться. Это старый мотив — он представлен в апокрифе о Соломоне, «како закопа беси в единой дельве (яме)». Истоки сюжета находят в талмудических и арабских притчах. Нас здесь интересует лишь восточнославянское оформление сюжета: бочка в качестве вместилища, она брошена в болото, злыдня подлавливают, защемив ему руки в расщепленном дубе (Сумцов 1913), дуб же — дерево Перуна. В указателе Арне — Андреева это мотив № 735 «Две доли», в Сравнительном Указателе Сюжетов —Разбивание бочки здесь не представлено, и в контексте данного исследования мотив «злыдней в бочке» интересен только как фольклорное свидетельство применения бочки в качестве средства избавиться от нежелательных субъектов. Ближе к нашей теме оказывается другой мотив — дети в бочке. Этнографически он представлен в Литве, где на Заговенье обливали водой девушек или подростков, которых в бочке возили по деревне (Кербелайте 1996: 344). Но мифологический вариант более популярен и разветвлен в русском фольклоре. У Н. П. Андреева этот мотив (№ 707) называется «Чудесные дети», в Сравнительном Указателе Сюжетов — 707 (СУС 1979). Он нередко соединен с мотивом (№ 675 по Арне — Андрееву) «По щучьему веленью». Суть сказки в том, что по колдовскому слову мужичка (тут и использован мотив «По щучьему веленью») царица забеременела в отсутствие царя (мотив чудесного зачатия). Она обвинена в прелюбодеянии, да еще ведовском — с невидимым «инкубом». По другим вариантам, царь не отсутствовал, но родилось необычное дитя — со знаками сверхъестественного происхождения: божественного (солнце во лбу, месяц на затылке, или по колено ноги в золоте, по локти руки в серебре) или звериного (сходство с определенным животным в какой-то части тела). Последний вариант (звериный) у современных сказочников слабо использован; но по крайней мере так излагают дело царю завистливые старшие сестры царицы, которые тоже оказываются при царе (видимо, как старшие жены, что сильно удревняет весь сюжет). Обвиненную царицу на сносях или уже родившую (тогда вместе с сыном или 9 сыновьями) заключают в бочку, а бочку, засмолив, пускают по волнам. Царевич растет в бочке не по дням, а по часам. Сюжет использован Пушкиным в «Сказке о царе Салтане». У Пушкина, как и в народной сказке, все оканчивается счастливо. Бочку прибило к берегу, царевич «вышиб дно и вышел вон». В конце концов царевич, вернувшись, опознан и воцаряется на отцовском троне. До Пушкина сказку использовали на Древнем Востоке и в Эгейском мире сочинители царских родословных — для обоснования законности власти некоторых узурпаторов (вроде Саргона и Персея): конструируя чудесное рождение, узурпатора представляли вернувшимся законым наследником трона (Аполлод., 2.4.4; Drews 1974). Е. Аничкова (1927) проделала «Опыт критического разбора происхождения Пушкинской сказки о царе Салтане». В качестве возможных источников она упоминает восточные сказки — бурятскую сказку о Шанхисе (Чингис-хане) и гуннские предания об Аттиле, в которых засмоленную бочку пускают по морю. Три сестры царицы взяты из «Тысячи и одной ночи», султан — из повести Чосера о Констанции, только в этой повести пускают по морю не бочку, а неуправляемый корабль. В русских допушкинских лубочных сборниках сказка об Амадусе отправляет героя в бочке по морю. В других русских сказках чудесные дети — близнецы. В одной из сказок фигурирует царь Салтан. Аничкова считает, что прозаическая запись сюжета пушкинской сказки о царе Салтане, сделанная самим поэтом и опубликованная Анненковым в числе сказок няни Пушкина Арины Родионовны, скорее всего является просто прозаическим переложением готовой пушкинской сказки или ее проектом. Среди сказок Арины Родионовны могла быть такая сказка, но данная запись слишком близка к стихотворению, а корни многих его мотивов прослежены вне русского фольклора. Записи истинных русских сказок начались только в середине XIX в., после Пушкина, и в них уже могут отразиться заимствования в фольклор из пушкинских текстов. Но в этих записях есть сказки о Бабе-Яге, которая обратила близнецов-царевичей в волчат и подменила их крестьянским сыном, а царь посадил жену с ребенком в бочку и пустил по морю. Выросши, крестьянский сын сумел обратить волчат в людей и помог разоблачить всю каверзу. Этот рассказ слишком далек от пушкинского текста, чтобы быть результатом фольклорного пересказа. Есть обрывки того же сюжета, вошедшие мотивами в другие сюжеты. Так, в сказке о Марье Моревне женщины в бочке нет. Убив царевича, змей положил его в смоленую бочку и бросил в море. Но прилетел орел, поднял бурю, и волны выбросили бочку на берег, сокол поднял бочку в поднебесье и бросил с высоты, чтобы она разбилась, а ворон принес живой воды и воскресил царевича к некой новой жизни. Но кем были прототипы героев сказки? Мог ли царевич спастись и вернуться? Какая реальность лежит в основе сказочного сюжета? Уже в завязке сюжета заключен ключ к разгадке. Героиня обвинена в прелюбодеянии. По нормам первобытного общества у ряда ближневосточных и индоевропейских народов это — преступление, каравшееся утоплением виновной женщины (мужчина имел право на внебрачные связи). По законам Хаммурапи (§ 143) замужнюю женщину, «если она не блюла себя, а выходила (изменяла мужу), дом свой разоряла и унижала своего мужа, эту женщину должны бросить в воду» (Волков 1914). Древние германцы навязывали изменившей жене камень на шею и со связанными руками бросали ее в болото (уже свыше 330 таких «болотных трупов» найдено археологами — см. Rehfeldt 1942; Struve 1967; Brothwell 1986). Так же, видимо, поступали и ахейцы: когда Аэропа до замужества вступила в любовную связь, ее отец Катрей хотел утопить ее; когда, выйдя замуж за Атрея, она изменила ему, он, как сказано у Софокла и Еврипида, повелел бросить ее в море (Roscher 1: 87). У славян такой способ наказания не засвидетельствован для обычной измены. Но в сказке представлена не обычная измена. Забеременев по колдовскому слову, царица заподозрена не в обычном прелюбодеянии, а в ведовском — в сношении с невидимым, сверхъестественным существом, духом, «инкубом», как определили бы его средневековые «охотники за ведьмами». В славянском фольклоре широко представлены сексуальные связи женщин с демоническими существами — оборотнем, домовым, вампиром, умершим мужем, летающим змеем (Виноградова 1996; Левкиевская 1996). Причисленный христианством к «нечистой силе», дух этот иначе воспринимался языческим сознанием (не делавшим такого четкого различения между чистым и нечистым духами), что и отражено в фольклорном освещении. Когда колдуна, напустившего «порчу» на царицу, спрашивают, его ли сын, ответ гласит: «Нет, божий!» (Афанасьев 1872, I: 167, 411). Какой бог предполагался отцом чудесных детей? Сказка об этом молчит, вот разве что число сыновей показательно: 9 сыновей у литовского Перкуна, 9 шагов делает перед смертью Тор, 9 клыков вепря вбито в священный дуб (находка 1975 г.), выловленный в Днепре, — несомненно один из Перуновых дубов; в другой, извлеченный из Десны (находка 1909 г.), вбито 4 челюсти молодых свиней квадратом (Болсуновский 1914; Козловська 1928; Ивакин 1979; 1981). Каждая из трех птиц, прилетавших к царевичу в сказке о Марье Моревне, появлялась сквозь потолок при звуке грома... Так или иначе, чудесные дети — дети бога. Это сюжет, близко родственный одному из основных мифов христианства — мифу о «непорочном зачатии». Тем не менее героиню трактовали (и с точки зрения позднейшего фольклорного сознания — несправедливо) явно как ведьму, а уж ведьмы-то, как мы видели, на Руси определенно были связаны с Перуном. При спуске героини в бочке на воду в одном из вариантов проскальзывает любопытная мотивировка: виновата — потонет, права — выплывет. Да ведь это типичная формула суда над «ведьмой», только перевернутая! А перевернутость вызвана тем, что вытягивать «оправданную» на веревке никак не возможно, потому что в основе сюжета не было оправдания — бочка уплывала по волнам насовсем, а «оправдание» приходило через воскрешение с того света в новом поколении, в ином воплощении. У многих первобытных народов рождение необычных детей — близнецов (в данном случае сразу 9 сыновей!), уродов, детей с необычными признаками, — воспринималось как результат вмешательства сверхъестественных существ (богов, демонов) и вызывало опасения. Нередко в подобных случаях и мать и младенцев изолировали от общества, удаляли, приносили в жертву богам (Штернберг 1936: 86-92, 143 - 158; Токарев 1964: 144-146). У древних индоариев, по Шатапатха-брахмане и Тайтирия-брахмане, полагалось жертвовать богу смерти Яме бесплодную женщину, а его сестре-близнецу Ями — двойню или женщину, которая рожает двойняшек (Гусева 1977: 127). У южных славян Зечевич (Зечевий 1973) выявляет в народных преданиях память об избавлении от внебрачных детей — отправлении их к божеству в качестве умилостивительных жертв с целью вымолить лучшую погоду, то есть о человеческом жертвоприношении. В то же время этих людей, столь явно отмеченных вниманием богов или демонов, нельзя было просто убить. С ними нередко поступали как с подлежащими удалению сакральными объектами. На Руси такие объекты (обветшавшие иконы и церковные книги, высохшие просфоры и т. п.) запрещалось выбрасывать или уничтожать. Их полагалось пустить вплавь по реке: так они приплывут в ирий, т. е. в рай (об этом рассказывает Олеарий; см. также>у Успенский 1982: 185; Агапкина 2002: 48-49). Есть и другая причина для предания ведьм воде — об этом ниже. Таким образом, в сказке, по сути, описано происхождение русалок. РусалкиРомантическое представление о русалке как прекрасной девушке с зелеными волосами и рыбьим хвостом вместо ног, резвящейся в воде и томно завлекающей юношу любовными призывами — это создание нового времени. Исконная русалка менее эстетична и более опасна. Молодыми и красивыми представляли русалок только в южнорусском регионе, возможно под западным (болгарским и польским) влиянием. В средней и севернорусской полосе по большинству народных описаний, русалки — голые отвратительные старухи, с распущенными волосами. Одним из распространенных признаков русалок в народном сознании являются длиннющие груди, которые русалки могут закидывать на спину (Дынин 1994; Виноградова 2000: 149-15). Они любят щекотать встреченного и могут защекотать насмерть. Само название (оно бытует только в России) образовалось очень поздно: зафиксировано только с XVIII в., с Татищева (Дынин 1994: 112, 114). Происходит оно от названия римского праздника розалий, который в свою очередь был назван так по розам, из которых плели венки. Видимо, пройдя через греческий (Византия) и румынский язык, розалии (греч. рогкнШа) превратились в русалии у южных славян. Праздник был посвящен покойным родственникам и приходился на позднюю весну — дни между Вознесеньем (Спасом) и Троицей назывались «русальской неделей» (Колева 1977: 290). В болгарских деревнях существовали дружины «русалъцев» во главе с «ватафином», колдуном. Звание это было наследственным, как и знание трав и зелий, связанных с русалками. Ватафин раздавал остальным русальцам жезлы — тоАги. Русальцы плясали столь бешено и неистово, что доходили до исступления и падали без чувств. Во всю русальскую неделю русальцам нельзя было ни креститься, ни молиться ни при каких обстоятельствах, чем подтверждается языческий характер этой обрядности (Маринов 1914, 1994). В Болгарии есть много мест, названных по русалиям: Русалийски проход, Русалийски лъг, Русалийска потека, Русалийско кладенче, Русалийски гробища (Панчовски 1993: 102). Название праздника «русалии» встречается в русских летописных памятниках XIII-XVI вв. Кирилл Туровский в XI в. в числе «злых и скверных дел» называет «плясанье, бубны, сопели, гусли, пискове, игранья неподобные, русалья». На Руси XII в. даже время поста определялось по этому языческому празднику: «...и по сошествии святаго духа, рекше по русалиих...» (Рыбаков 1987: 677). В Ростове в 1220 г. на основе греческого жития св. Нифонта было написано «Слово святого Нифонта о русалиях». Там описано, как Нифонт встретил на городской площади около церкви 12 русальцев, возглавляемых «унылым и дряхлым» старцем, а с ними был флейтист, который веселил народ, «скачя с сопельми и с ним идяше множество народа, послушающе его; инии же плясаху и пояху...». Святой Нифонт «бе одержим великою печалью о таковей погибели... и молишеся остати всем игр бесовъских, — наипаче же свое имение дают бесу лукавому, иже суть русалия иние же скоморохом» (Гальковский 1913: 264-267). Изборник XIII в. поучает верующего: «Егда играют русалия ли скомороси, ли пьянице кличють... или како сборище идольских игр — ты же в тъ час пребуди дома!» (Срезневский 1958: 157; Рыбаков 1987: 677, 690). «Но в Киевской церкви Спаса на Берестове обнаружена надпись того же времени, процарапанная на стене: «Дьяконъ свтго Спса приде на позоръ (зрелище) русалиеми» (Высоцкий 1985: 75-76, табл. XXXVI, рис. 358). Еще в XVIII в. продавались литые образки св. Нифонта с надписью: «Проклять всякъ, иже кто оставит церковь божию и последуеть русалиямъ» (Рыбаков 1887: 690-691). В русальских плясках участвовали и женщины в ритуальной одежде со спущенными длинными рукавами. В Болгарии во время купальской обрядности девушка размахивала такими рукавами, как птица крыльями. На древнерусских изображениях Рыбаков выявил целую серию плясуний со спущенными рукавами, а этнография предоставила женский костюм с длинными до щиколоток рукавами (Рыбаков 1987: 691-741). Как полагают многие ученые, участниц весенне-летнего празднества, украшающих себя цветами и ветками, и стали называть русалиями, а в России XVIII в.— русалками (Nilsson 1914: 1115; Mikloschich 1864; Веселовский 1889: 261-287; Шелов и Златковская 1978; Златковская 1978; 1984). Тогда не совсем ясно, как это название перешло с участниц на духов женского пола, ради которых эти торжества устраивались. К тому же в засвидетельствованной терминологии русальцами назывались как раз мужчины, а русалиями — сами праздники. Представления о русалках широко распространены, но в восточнославянских областях этот контингент имел специфический характер (Померанцева 1975а: 68-91; Соколова 1979: 213-223; Виноградова 2000: 141-229). Тут их называли не только русалками, но и водяницами, шутовками, куполками, лоскотухами (т. е. щекотуньями), а название «русалки» часто и не знали. Зеленин даже считал, что кроме названия вряд ли что-либо перешло от русалий, поминального праздника цветов, к русалкам — это совершенно другое явление. Того же мнения были и Златковская и Померанцева. По их представлениям, заимствованный термин наложился на местную обрядность и на ранние представления славян о женских водяных, лесных и полевых духах, которые активизировались во время русалий. С точки зрения Дынина, большая вариативность образа говорит за то, что русалки — вообще недавнее образование, что какие- либо существа, похожие на нынешние образы русалок, отсутствуют в древнеславянской мифологии. Там женскими духами были берегини, но это лихорадки (27 сестер); были вилы (в Болгарии самовилы), но это крылатые девы. По болгарским поверьям, это были женские существа, очень красивые, с длинными косами и крыльями. От них зависело ниспослание дождя и плодородие нив. Ближе русалки к полудницам, наличным у всех славян и скрывающимся во ржи. Они укрывают травы и хлеба от сожжения солнцем, но не обладают многими особенностями русалок. Как показал Д. К. Зеленин, русалками, по восточнославянским народным представлениям, становились молодые утопленницы и умершие некрещеными дети (последние превращались в особую разновидность русалок — мавки). Те и другие принадлежат к числу «заложных» покойников — умерших не своей смертью (утопленники, опойцы, убитые, замерзшие, самоубийцы, мертво- рожденые дети и т. п.). Считалось, что не прожив отпущенный им срок, они завидуют людям и особенно опасны. Хоронить их надо отдельно и не в земле (Зеленин 1911; 1916; 1917). Умершие колдуны и колдуньи тоже относятся к заложным покойникам, но исследователи обычно редко отграничивали ведьм от русалок, впрочем, и в народе их кое-где объединяли. В Зарайском уезде женщина, представлявшая в русальный вечер русалку, выезжала верхом на кочерге и с помелом через плечо (Шейн 1898, 1: 367). В. К. Соколова (1979: 216) считает это позднейшей деформацией образа, путаницей в эпоху распада мифологической системы, и, может быть, она права в отношении таких локальных случаев смешивания признаков. Но сама же она отмечает, что неизменным признаком русалок всегда и везде остаются распущенные волосы, а распускание волос — это непременное условие колдовства, и распущенные волосы — признак колдуньи, ведьмы (Афанасьев 1869, III: 466, 484; Цейтлин 1912: 12; Гаген-Торн 1933: 82). В Пинском Полесье русалку представляют сидящей в жите с толкачем, пральником или кочергой в руках. Она может затолкать человека в ступу и затолочь его толкачем (Виноградова 2000: 149). Эти аксессуары (толкач и ступа) сближают ее с Бабой-Ягой, а кочерга — опять же с ведьмой. Однако Л. Н. Виноградова в своем большом труде «Народная демонология» (2000) в главе «Цветочное имя русалки» (2000: 195-219) показала, что от древних русалий к русалкам перешло не только имя и не только элементы поминальной обрядности. Л. Н. Виноградова (2000: 144) подчеркивает, что одна из важнейших особенностей русалки — сезонность ее появления и исчезновения. «Ни об одном из демонологических персонажей восточнославянской традиции не говорилось с такой определенностью, что время их пребывания на земле строго ограничено». Русалки появлялись из воды на Троицу (или в Семик) и лезли на деревья или скрывались в житном поле, а исчезали или «выпроваживались» в последний день Русальной недели или с началом Петрова поста, реже — накануне Ивана Купалы. Это «вождение русалки» или «проводы русалки». Через воду (реку, море) или высокие деревья они возвращались на тот свет, в могилки (Виноградова 2000: 154-156). Активность русалок —это период цветения злаков и цветов. По представлениям на Волыни, «Во время цветения жита нельзя стирать и прясть — это праздник русалок». В Черниговской губернии считали: «Нельзя ткать и белить полотна во время цветения жита, чтобы не навлечь на хлеб грозы и града». Если принять соображения Виноградовой о сугубой сезонности русалок, тогда появляется возможность объяснить переход названия с русалий на русалок: русалки появляются как раз в русальскую неделю, названную по русалиям. «Оплакивание русалки» Виноградова сопоставляет с троицким весенним обычаем оплакивания травы, с выражением «плакать на цветы» у Есенина, поскольку существовало поверье, что души покойников прорастают из земли с первой зеленью, вселяются в цветы, а когда цветы и зелень сохнут, души снова уходят на тот свет. Это поверье было распространено и в Болгарии, через которую русалии пришли к восточным славянам. В Болгарии верили, что с Великого четверга до послетроицкого понедельника души умерших выпускаются с того света на свободу и бросаются к цветам на деревья, а после Русальной недели возвращаются на тот свет. В Духов день, перед своим уходом, они могут пообщаться с живыми на прощанье. Стоит в этот день приложить ухо к кладбищенской земле, и будет слышно, как души «жужжат, словно пчелы» (2000: 206). Виноградова поясняет дополнительно (2000: 205), почему из заложных именно молодые девушки становятся русалками. Для этого исследовательница привлекла записанное Мошиньским на Карпатах поверье, что тело и душа старика в могиле сгнивают, а у молодой девушки подвергается тлению только тело, душа же ее продолжает цвести и переходит в цветы на могиле. Русалки и сказкаВ народных представлениях о заложных покойниках вообще и русалках в частности есть ряд загадочных обстоятельств, которые как раз предложенная трактовка сказки, возможно, поможет объяснить. 1. Прежде всего, не понятна двойственность отношения к заложным. С одной стороны, их ненавидят и боятся, с другой — их чтят, ублажают и ждут от них помощи. Почему их боятся, Зеленин объяснил (не дожили свой срок), но почему их чтят? Очевидно, за заложными изначально признавалась некая особая связь с божеством, придававшая им влиятельность и силу. Это непосредственно явствует в отнесении умерших колдунов к заложным, но и прочие заложные также воспринимаются получившими схожий статус. Само выражение «не своей смертью» показывает, что преждевременная, неожиданная смерть воспринималась как результат специального вмешательства потусторонней и могущественной силы — богов: боги затребовали к себе данного человека, взяли его как жертву. Между тем, известно, что люди, приносимые в жертву, рассматривались как посланцы к богу, ходатаи и заступники за оставшихся жить. В сказке о «чудесных детях» подчеркнут именно момент богоизбранности, жертвенности будущих русалок, их причастность к колдовству. В Сербии, когда умирал первенец, родители шли в круг танцевать. В Далмации этот обычай получил христианское толкование: «после смерти младенца совершался обряд радоваъе: родители с соседями радовались тому, что со смертью ребенка семья получила заступника на небесах в виде ангелочка» (Толстой 19956: 347). 2. Камнем преткновения для исследователей культа русалок была функциональная сложность и их образа — двойственность или даже тройственность: с одной стороны, водные существа, способные увлечь неосторожных на дно, с другой — прячутся в лесу, качаются на ветвях, убегают в хлебное поле, с третьей, их праздник — в Семик, на поминках заложных. Русалки — это духи растительности, считал В. Мангардт (Mannhardt 1868). Русалки — прежде всего существа водяные, решил В. Я. Пропп (1963: 78), и это мнение поддерживает В. К. Соколова (1979: 221). Русалки — это души заложных покойников, вот что главное, — заявлял Д. К. Зеленин, — они происходят «от женщин и детей, умерших преждевременно неестественной смертью» (1916: 209, 278). Хотя последнее и «хорошо показано» Зелениным, все же и его вывод оказывается односторонним, — счел С. А. Токарев, — ибо такой исключительной идентификации противоречит и само название, заимствованное от греко-римской аграрной обрядности (rosalia — праздник роз), и «совершенно бесспорная связь» русалок со стихиями — водной и растительной (1957: 94). Сопоставления Виноградовой частично сняли это противоречие, объяснив смысловую связь явлений, но оставили неясным механизм возникновения этой связи. Черты ведьмы в прообразе русалки позволяют объяснить и этот механизм. Все увязывается воедино. Теперь понятно, что все это — проявления одной и той же подведомственности Перуну. На «русальной неделе» пели песню о русалочках-земляночках, которые на дуб лезли, кору грызли (Соколова 1979: 215), «на дуб лезли, свалилися, забилися» — поется в песне (Гальковский 1916: 63), а дуб — дерево Перуна. В некоторых местностях считали, что русалки появляются из воды около Великого Четверга, а четверг Троицкой недели назывался «Русальчин Великдень» (Афанасьев 1969, III: 141; Пропп 1963: 78). Четверг же, как уже отмечено выше,—день Перуна. На русальских праздниках в Болгарии, сообщает Державин (1929: И), русальцы — исполнители обрядов ублажения русалок — используют при этом кроме других трав и злаков перунику (iris germanica), называемую у сербов «богишей» — от слова «бог» (у нас это растение называется «касатки», «петушок»). 3. Далее, необъясненным в культе заложных оставалось их особое и исключительное воздействие на плодородие почвы через власть над погодой. Странной представлялась повсеместная убежденность в том, что нарушение запретов на захоронение заложных в земле грозит не какими-либо иными невзгодами (любыми — скажем, недородом, наводнением, болезнями, саранчой) а только одним — засухой. «По нашей губернии все знают, — говорили саратовские крестьяне, — что коли засуху бог послал, стало надо какого ни на есть опойцу вырыть из земли и бросить в болото или в воду» (Зеленин 1916: 69). Русскому Северу засуха не грозит, и там вообще нет этого суеверия: других наказаний, кроме засухи, за это нарушение не предусмотрено. Это говорит о том, что блюстителем этой нормы и патроном заложных считался не какой-либо иной бог, а именно повелитель погоды, хозяин дождей — Перун, местом же, куда полагалось посылать требуемых ему людей, были земные воды — реки и болота. Это не лишено логики: они ведь наполняются дождями. К тому же земные воды служат в индоевропейских мифах средством успокоения (охлаждения) громовержца. У осетин раскаленному Батрадзу, олицетворяющему молнию, подставляют котлы с водой, и у многих народов принято ставить в доме воду во время грозы, чтобы уловить молнию и тем предотвратить пожар (Дюмезиль 1976: 60). Неслучайно в Литве именем Перкуна обозначают не только возвышенности, но и водоемы — оз. Перкунье, р. Перкуния (Иванов и Топоров 19746: 147). Отсюда же и славянская Перуня Рень (мель) на Днепре, которой в летописи приискано явно анекдотическое объяснение (застрял идол Перуна, сплавленный из Киева). Вспомним, что именно на острове (Св. Георгия, т. е. на о. Хортица) стояли священные дубы (явно Перуновы), которым, согласно Константину Багрянородному, русы приносили жертвы, спускаясь по Днепру. Вспомним также, что новгбродская Перынь, где было святилище Перуна, представляет собой невысокий округлый полуостров, почти остров, на Волхове, у его выхода из озера. Ведьм, распоряжавшихся погодой и, выходит, являвшихся как бы жрицами Перуна, полагалось топить. Выдавая в сюжете «паря Салтана» рудименты «суда над ведьмой», «похорон ведьмы» (чудесное зачатие, утопление, связь с бочкой, формула «оправдания»), сказка помогает понять власть русалок над погодой и плодородием земли. 4. В последнее время, сравнивая русальские празднества, как они совершаются в разных местах славянского ареала, исследователи все больше и больше отмечают не просто их нацеленность на изменение погоды, но специально (и это особенно ясно выступает на Дунае) на вызывание дождя (Державин 1929: 255; Рыбаков 1967: 101; 1981: 188, 255, 525), а ведь это как раз основная специальность ведьм! На Дунае русалок заклинают оросить поля. А вот белорусская песня: Сядзиць купалка на плоце, Уся яе галоука у злоце, Ды просиць у Бога пагоды... (Зеленин 1916: 114) В Болгарии и других южнославянских странах есть специальные обряды вызывания дождя, исполняемые в случае длительного бездождья в период с 23 апреля до 29 июня, т. е. тогда же, когда и русалии. Обряды эти не привязаны специально к русальским празднествам и соответственно исполнительницы, юные девушки, не называются русалками, но они выряжены именно под этот образ. Эти девушки (их называют додолами или дундулами) раздеты догола, простоволосы и вместо одежды обвешаны ветками, травами и цветами. Они ходят по селу и полям, и женщины окачивают их с ног до головы водой. При обходе додолы поют песни о пеперуде, пеперуге или пеперуне (Державин 1929: 41-58; Рыбаков 1981: 188, фото на с. 209). Слово это филологи (Якобсон 1970; Иванов и Топоров 19746: 148; Гиндин 1981: 87) не очень корректно связывают с именем Перуна (якобы экспрессивное удвоение части корня). На деле «пеперуна» — это «бабочка», и слово соответствует не славянскому «перун», а латинскому papilio, франц. papillon, греч. цецелб, рум. papaluga, и русское «бабочка» — вероятно, первоначально «бабуля» из «папиля» (с переосмыслением в духе народной этимологии). В настенных росписях пещеры Магура неподалеку от Видина, датируемых неопределенно (от неолита до железного века), есть изображение девушки с поднятыми руками и с крылышками бабочки, отходящими от талии (видимо, душа), а рядом итифаллическое изображение то ли обращенного к ней подобия человека, то ли топора-молота (бог?) (рис. 29).

Рис. 29. Изображение пеперуды (?) и итифаллического бога (?) в настенных росписях пещеры Магура в Болгарии (по Георгиеву — Georgiev, 1982, Abb. 2,1) Бабочки у славян принимались за души покойников или действующих демонов (Терновская 1989). Румынские дети пели при засухе: Папалуга! взойди на небо, отвори ворота и пошли сверху дождь, чтобы хорошо росли хлеба. (Афанасьев 1869, III: 177) Похожую песню наши дети обращают к божьей коровке. А слово «додола» (или «Дудула») те же филологи предположительно связывают с литовским эпитетом бога грома Дундулис (от обозначения громыхания). Но связи с Перуном ясны и без столь гипотетических увязок: в тексте песни додол Перун прямо назван. Они поют: Пеперуда злата из воды се мята (мечется из воды). И: Пипируда злата пред Перуна лята (летает перед Перуном). Лята и пролята, По поле се мята И богу се моли: Дай боже дъждец! Песня была записана Раковским, но некоторые считали ее мистификацией. Йордан Иванов (1904: 14-15) съездил в начале XX в. в ту местность, где Раковский записал эту песню и обнаружил ее в живом бытовании, но без строчки о Перуне. Сомнительно, чтобы вся мистификация состояла во внесении Перуна, просто Иванов нашел ее в другом варианте. Как показал Б. А. Успенский, русалки ассоциируются с кукушками. Характерный возглас русалки: «Ку-ку!» (Афанасьев 1869, III: 123). Считалось, что кукушки должны куковать до Петрова дня (29 июня) (Успенский 1982: 147). Но именно до этого дня русалки могут обитать в лесу, не возвращаясь в воду (Пропп 1963: 78; Успенский 1982: 147). Возможно, когда-то верили, что в лесу русалки оборачиваются кукушками. Отмечено поверье, что кукушка связана с ирьем (раем) — у нее ключи от него (Рыбаков 1981: 276; Успенский 1982: 147). Ее трактовали вдовой — чучелу птицы надевали черный платок (Кедрина 1912: 102; Соколова 1979: рис. на с. 201). По-сербски «кука» — значит: «оплакивает». Ярославна в «Слове о полку Игореве», полагая, что потеряла мужа, горько «кычет зегзицею» (кукует кукушкой) на городской стене. Связь кукушки с миром мертвых и судьбой выражена повсеместным русским поверьем, что своим кукованием кукушка может ответить на вопрос, сколько лет человеку осталось жить. Между тем, кукушка у индусов — птица Индры, у германцев — Тора, у греков Зевс появляется в образе кукушки. Все это громовержцы. У чехов кукушка своим кукованием прогоняет бурю или град (Афанасьев 1869, III: 686-689). Цветок (orchis), который болгары называют (наряду с iris germanica) перуникой, у русских называется «кукушкины слезки» (Державин 1929: И). Очевидно, и у славян кукушка была птицей громовика-Перуна. Это тоже связывает русалок с Перуном. В России на «Зеленые Святки» (Семик и Троицу), когда, по поверьям, русалки выходят из воды на целую неделю, завивали березку и в Саратовском уезде на срубленное и поставленное во дворе деревцо одна из девушек опрокидывала горшок с водой (Соколова 1979: 193). Истолкование героини прототипной сказки о царе Салтане как утопляемой ведьмы, «делательницы дождя», придает всем этим наблюдениям значение и четкий смысл. 5. Загадочным, хотя это никем и не отмечено, оставался выбор основных категорий заложных для обращения их в русалки. У Зеленина убедительно показано, что в основном русалками становятся только два вида заложных: молодые утопленницы и дети, мертворожденные или умершие некрещеными. Но оставлено без объяснения, чем мотивирован отбор именно этих двух видов из всех видов заложных и что позволило объединить их (весьма несхожих) в одну категорию демонических существ. Ведь мертворожденные дети не ближе к девушкам-утопленницам, чем, скажем, утонувшие старухи, или юноши-утопленники, или девушки-самоубийцы (висельницы). Сказочный сюжет, условно называемый здесь «Царь Салтан» («Чудесные дети»), позволяет выявить основу объединения. Эта основа — норматив опознания связанной с Перуном ведьмы в молодой женщине, заподозренной в зачатии от бога (из-за рождения урода или близнецов и т. п.), и обряд (обычай) сплавления или утопления ее вместе с ребенком (детьми). Живая ведьма такого высокого ранга (отсюда именование ее царицей) была способна задержать для всей страны дожди. Погребение ее в земле могло рассердить Перуна и также вызвать засуху. Оставалось избавиться от ведьмы, сплавив ее по воде к Перуну. Кстати, в русском разговорном языке до сих пор слово «сплавить» имеет переносный смысл: «избавиться». Очевидно, такого рода жертвы и стали первыми русалками. В сказке отмечена враждебность по отношению к героине ее сестер и их ведущая роль в ее устранении из жизни. Возможно, это отражает какую-то реальную обрядовую активность женщин в выявлении и наказании подобных ведьм и сказывается в том, что русалки, как обычно отмечается (Токарев 1964: 88), не любят женщин. Какую-то роль в этом жестоком обряде, вероятно, играла полынь. Жертву перед утоплением стегали полынью, приговаривая при этом: «Сгинь!». По поверьям, русалки боятся полыни и если на вопрос о том, какое растение девушка принесла с собой на берег, ответить «Полынь!», то русалка откликнется возгласом: «Сама ты сгинь!» — и скроется (Зеленин 1916: 135-136; Соколова 1979: 214-215). Характерно, что полыни боятся одинаково русалки и ведьмы (Соколова 1979: 231). У белорусов в Купальскую ночь к костру приходила за огнем самая старая в деревне женщина, видимо, имитирующая ведьму. Она брала у молодежи огонь, после чего ее гнали ударами полыни, пока не скроется из виду (Шейн 1887: 216). Однако, как уже сказано, отношение к заложным покойникам было двойственным: с одной стороны, их опасались и сторонились, с другой — задабривали, уповая на их помощь. Более того, культ их был даже более важным, насыщенным и развернутым, чем культ своих «дедов», «родителей» — покойных умерших предков. «Дедов» не молили о помощи и защите (Токарев 1957: 38); по крайней мере, таких обрядов не сохранилось. Поминали «дедов» скромно — дома, в узком семейном кругу, ночью, в молчании. Эти поминки по своим устраивали в Дмитриевскую субботу и в памятные годовщины смерти. Заложных же хоронили единожды в год (всех накопившихся сразу) и поминали на Фоминой неделе, в Семик и Троицу. Эти поминки справляли всем селом, в дневное время, с пьянством и бурным разгулом (Зеленин 1916: 98-110; 1917). Календарные сроки поминания, характер обрядов и античные аналогии позволили Проппу (1963: 22-23) заключить, что целью поминок было не что иное, как обеспечение урожайности земли, доступное мертвым благодаря их пребыванию в ней. Но в земле пребывают все покойники, а не только заложные. Роль заложных Пропп не выделял особо, между тем, она объяснима из их отмеченности богами. Заложные, взятые Перуном, выделялись из прочих, но и к ним было отношение двояким. Мужчина, погибший «от грома», считался праведным, попавшим сразу в царствие небесное (Moszycski 1967-1968: 486, 733, mapa 3; Успенский 1982: 40-41). Такую смерть даже призывали как особую благодать: «Ах, дай божа, каб мяне пярун забив, а жонка каб с роду померла! Щастливый ба быв я чаловек!» (Романов 1891: 156). В XVI в. тело убитого молнией на пашне мальчика Артемия было сначала положено «на пусте месте, в лесе ... верх земли, не погребено, одаль церкви», «понеже тех убьенных громом или молниею гнушаются», но в то же время разнесся слух о его святой силе, и вскоре этот заложный пользовался таким все возрастающим народным почитанием, что в 1639 г. церковь канонизировала его как святого — цитаты взяты из его «Жития» (Успенский 1982: 41). В пораженной же громом женщине видели разоблаченную грешницу (Успенский 1982: 41, прим. 24). Так что жене смерти от молнии не желали. Угодных ему женщин Перун забирал не с помощью метания молний, а иначе — через одарение необычным потомством (утопление было следствием), а то и непосредственно утоплением. Такие женщины тоже должны были, оказавшись приближенными к богу, ведавшему погодой, получить влиятельность в этом вопросе. Но ожидать благодеяний от насильно утопленной ведьмы трудно, a вот направить ее влияние в нужную сторону необходимо. Отсюда заклинательный характер русальной обрядности, отсюда пронизывающая ее смесь интонаций заискивания, страха и угрозы. Все же русалкам и жертвы приносили, вешали на ветках пряжу, полотенца, рубашки и венки. Вождение русалкиБлагодаря собственной среде обитания русалки обрели несколько иной облик, чем их прототипы, ведьмы, и статус особых демонических существ, отделенных от ведьм, так что границы этой исходной категории демонов подразмылись. Коль скоро же русалки стали важной силой, стимулирующей плодородие полей, началось пополнение их рядов. Прежде всего сюда вошла смежная категория заложных — молодые утопленницы (пусть и не имевшие детей). Кроме того, возможно, были случаи специального жертвоприношения таких девушек путем утопления, потому что свежая и специально предназначенная жертва угоднее богам, а жертвуемые люди рассматривались у славян (и не только у них) как посланцы, способные надежно передать просьбы людей (Чайкановип 1924: 25-36; Велецкая 1978: 29-30). Геродот (ГУ, 94) подробно переложил такие представления гетов: «Каждые пять лет геты посылают Салмоксису вестника, выбранного по жребию, с поручением передать богу все, в чем они нуждаются в данное время». Избранного убивают. В России до недавнего времени вкладывали покойному в руку письмо '(«пропуск», «подорожную») на тот свет к Св. Николаю (Успенский 1982: 122-124). У многих народов ритуально умерщвленные сородичи считались заступниками перед божеством (Зеленин 1935: 64-65; Велецкая 1978: 29-30). Еще Срезневский (1848: 95) заметил, что по формам обряда, содержанию и целям языческое трупосожжение у ранних славян приближается к жертвоприношению. У многих индоевропейских народов, в том числе славян, по преданиям, существовал обычай, который требовал умерщвления родителей — отправки их к богу, не дожидаясь, пока они станут немощными и дряхлыми: такие не смогут помочь с того света, (Велецкая 1978: 46, 61-66). Римляне, по Флакку, некогда сбрасы-1 вали шестидесятилетних стариков с моста (Каллаш 1889: 136-137)/ У сербов среди нескольких способов умерщвлять отмечен и такой: старика сажали в бочку и накрывали войлоком (Филиповип 1967: 270). У восточных славян чаще спускали на лубке в овраг, иногда (особенно в случае засухи) топили (Велецкая 1978: 49-51, 56), от чего, вероятно, остался обычай «купать стариков» по достижении 60 лет (Велецкая 1978: 158). Здесь нужно ввести существенную оговорку. Предания действительно чрезвычайно широко распространены по всему миру. В специальных работах, посвященных этому обычаю (Каллаш 1889; Штернберг 1902/1933; Зеленин 1937), этнографы рассуждают о причинах, которые могли его породить (тяготы кочевого образа жизни, скудость ресурсов и т. п.). Но обычай противоречит общеизвестному засилью стариков в первобытных общинах — геронтократии. Кроме того, как отметил Кисляков (1970: 78), «этнографы не смогли зафиксировать убиения или обречения на гибель стариков как обычая даже у самых примитивных народов». Кисляков считает, что если этот обычай и существовал, то в очень отдаленном прошлом. В этом контексте живая память об этом обычае у европейцев, в частности у славян, как это реконструирует Велецкая, представляется совершенно невероятной. Предания, надо думать, сложились из нескольких источников. Во-первых, это отдельные случаи убийства, действительно происходившие, но не во исполнение обычая. Во-вторых, это байки о жестокости молодых и их каре за это, рассказываемые в назидание самими стариками. Bo-третьих, и в основном, это ритуальные убийства стариков, либо из-за того, что их одряхление (это относится к жрецам и властителям) помешало исполнению ими важных магических функций (как установил Фрэзер), либо в качестве жертвоприношения. Если можно было вызвать дожди, отправив человека на тот свет (в жертву богам) путем утопления, то, по логике, возможен и обратный эффект: случайно утонувший человек, вовсе не предназначавшийся сородичами в жертву, мог и нехотя вызвать ненужные атмосферные осадки. Так оно и есть — в Герцеговине записано: «Когда падает большой град, то это знак, что утонул человек или в селе где-то есть удавленное некрещеное (внебрачное) дитя. Чтобы перестал град, призывают «утопленника» из своего села, чтобы он молился богу, да прекратится эта стихия» (ФилиповиЬ 1967: 274). Отбор, вероятно, в известной мере обусловлен составом русалок: утопленницы и умершие некрещеными дети. I Человеческие жертвоприношения у древних славян документированы, причем часто богам приносили в жертву пленных (Фаминцын 1884: 22, 47-50; Аничков 1914: 272). По Прокопию (1950: 240), франки, победив готов в 539 г., бросили женщин и детей побежденных в реку как жертву богам. Подобный способ известен и у славян Святослава. Лев Диакон (IX, 6) сообщает, что в Доростоле, хороня ночью своих воинов, славяне закололи над погребальным костом много пленников и женщин, а потом погрузили в воды Истра (Дуная) младенцев и петухов, так умертвив их. Жертвенное утопление женщин совершалось в России и позже, реально или в романтическом воображении, уже теряя прежний четкий смысл, — вплоть до легендарной персидской княжны, якобы брошенной Стенькой Разиным «в набежавшую волну». С этой традицией, несомненно, связаны календарные обряды «проводов русалки» и «крещения кукушки», отмечавшиеся у восточных славян еще недавно. «Вождение русалки», или «проводы русалки», «похороны русалки», «оплакивание русалки» (кроме указанных работ о русалках см. также: Гринкова 1947; Евсеев 1983), — основная часть русальской обрядности (рис. 30). В Белоруссии девушку, которая изображала русалку (почти без одежды, с распущенными волосами, в венке), сталкивали в жито и убегали с криком «Втекайма от русалки». В других местах примерно то же проделывали с соломенным чучелом (Соколова 1979: 213-217). Русские верили, что где резвились русалки, там трава и хлебы растут гуще (Токарев 1957: 93). В Южной и Центральной России девушки и молодые женщины, изображавшие русалок, переодевались в мужскую одежду, парни—в женскую, и прятались во ржи. Переодеванием такого рода нередко символизируется существование на том свете, где все наоборот (Пропп 1946: 52-53; Виноградова 1995: 373-374). «Русалки» ловили и щекотали молодежь. В Рязанкой губернии целую неделю девушки, изображавшие русалок, пугали по ночам людей, а в ночь на Петрово Заговенье жители вооружались палками, косами, кнутами и изгоняли «русалок». Чаще их провожали с почетом.

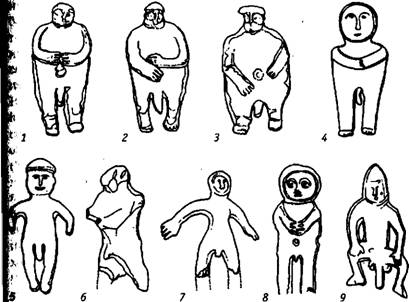

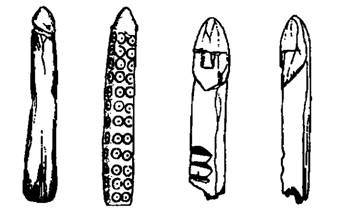

Рис. 30. «Вождение русалки» в с. Оськино Воронежской губ. — славянский обряд. Фото в Муз. Этнографии народов России. По книге Соколовой 1979: 221, рис.) Где русалку представляло чучело, его носили по улицам, водили вокруг него хоровод, затем разделившись на два отряда, боролись за него, наконец, разрывали и разбрасывали по полю или клали в гроб, имитировали похоронную процессию и бросали гроб в реку, привязав к нему камень (Соколова 1979: 217-220). В Поволжье чучело русалки делали в виде лошади (образ коня связан с культом воды). Ряжение, вероятно, имело еще одну функцию — смехом магически преодолевать смерть (Чайканови!) 1924; Пропп 1963: 100- 104). Ту же функцию имело и щекотание — характерная забава русалок. Нередко в течение проводов били в тазы, звенели колокольчиками, гремели тещотками, стреляли из ружей. Такой шум обычно применялся для отпугивания заложных. У южных славян мужчины-русальцы ходили с музыкой и танцами из села в село, чествуя русалок, готовых напоить водой поля. Таким образом, здесь налицо элементы разных культовых практик — и культа воды, и заложных, и аграрная магия. Выше уже говорилось об особых балканских шествиях, в которых додолы, напоминающие самих русалок, вызывали дождь. В этих обрядах тоже хоронили небольшую антропоморфную фигурку, но мужскую. У болгар и сербов она называлась Германом (Костов 1913; Генчев 1973; Зечевий; 1976; Беновска 1981; Попов 1989), у румын — Калояном, у молдаван — Трояном. Имя Герман взято от Св. Германа, епископа III в., Троян — это римский император- завоеватель, оставивший по себе память на Балканах, Калоян — это греческая фольклорная титулатура Иоанна Крестителя (русского Ивана Купалы) — Калос Ян (прекрасный Иоанн). Кукла из глины величиной около полуметра обязательно изготовляется с заметным половым членом, зачастую преувеличенных размеров (рис. 31). Приводится объяснение: «Надо, чтобы показывал, откуда появятся тучи: они придут оттуда, куда смотрит его шапка, и будут двигаться туда, куда смотрит его член» (Толстой 19956: 499).

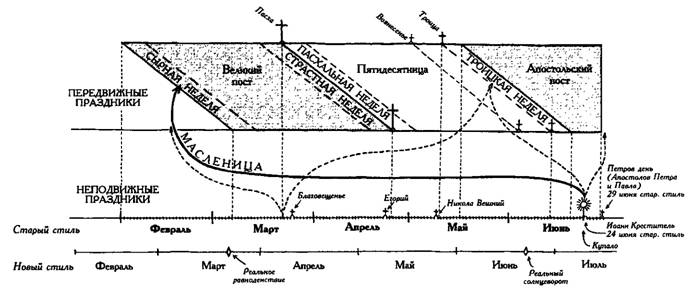

Рис. 31. Глиняные изваяния Германа из Болгарии, и их аналогии 1-3, 5 — Луковитско; 4 — °азградско; 6 — Ольденбург (Германия); 7 — Белград (музей); 8 — Добруджа; 9 — мотив с каменного рельефа V-VII Пикуза (Украина). По Чаусидису Приносят ему иногда и жертву: закапывают у него в головах черную курицу (Кабакова и Седакова 1995: 500). Это показывает, что под разными святыми и историческими именами скрывается некий языческий персонаж, один и тот же. На «похоронах» румыны пели песню: ... Калоян, Ян — Иди на небо и попроси, Чтобы выросли ворота, Чтобы освободились дожди, Чтобы струились ручьи Дни и ночи, Чтобы росли хлеба. (Зеленчук и Попович 1976: 197-198) Соответственно болгары: Ой, Германе, Германе! Умрел Герман од суша за киша (Умер Герман от засухи за дождь). (Костов 1913; ЗечевиЬ 1981: 51-61) Велецкая (1978: 79-139) считает, что во всех таких похоронах имитируется реальное прежде человеческое жертвоприношение: чучело или кукла подменяют человека подобно тому, как это имело место у римлян, где, по Флакку, уже с древности вместо людей с моста стали сбрасывать чучела. В пользу этого решения она приводит ряд аргументов. Слабее аргументирована ее убежденность, что во всех этих и подобных обрядах повторяются именно коллективные проводы живых стариков-родителей на тот свет. В частности, как раз русальская обрядность в России и на Балканах далека от этого. Жертвуемый персонаж молод. Либо здесь повторяются в ослабленном виде те жертвоприношения, которые пополняли ряды первоначальных русалок новыми посланцами к богу за дождем, либо ради изгнания русалок, выполнивших свою ежегодную функцию, воспроизводятся в упрощенном виде (в связи с обобщением образа русалки) те утопления ведьм, которые лежали в основе всего комплекса и которые полнее изображены в волшебной сказке. В пользу второго решения говорит разыгрываемая нередко борьба двух групп участников, из которых одна группа защищает и оплакивает русалку, а другая отнимает ее ради умерщвления. Это типичный способ первобытной магии обмануть обижаемого демона, отвести его гнев: не мы, мол, тебя убиваем, а посторонние (их-то и изображает нападающая партия) (Токарев 1957: 50). При обычном человеческом жертвоприношении такие обманные действия, как правило, не применялись. Обряды с чучелом или куклой кукушки (пучок «кукушкиных слезок», одетый в рубашку и повязанный вдовьим платком) считают поздними: они распространились только в черноземной полосе России (Кедрина 1912; Елеонская 1912; Харузина 1912; Соколова 1979: 200-204; Бернштам 1981). Вероятно, «кукушка» в них параллельна и эквивалентна русалке — вряд ли заместила ее, скорее оказалась образом, выросшим на одной основе. На первый план в этих обрядах выдвинулось «крещение кукушки» (на нее вешают крестик и отмечают это трапезой). Возможно, в этом образе выдвинулась особая категория русалок: младенцы, умершие некрещеными. Это и христианский, то есть поздний, налет — попытка усмирить смертоносную силу, связанную с кукушкой. С «крещением» кукушки связывается покушение — с кукушкой и между собой. А вот это более древний пласт. Кукушка рисовалась птицей тоскующей и не находящей себе места — вот и летает повсюду, не имея дома, подкидывает яйца в чужие гнезда. Это способствовало ее осмыслению как души вдовы или сироты. Кумление же было поиском поддержки, обретением подруги на всю оставшуюся жизнь. Было естественно сделать это через символику и образ кукушки, птицы вещей, определяющей судьбу (и количество лет, которые осталось прожить), а в христианское время признавался только один способ кумления — при крещении. Отсюда и «крещение кукушки» (Кедрина 1912). Но в ряде мест сохранилось и завершение всей возни — «похороны кукушки»: на Троицу ее закапывали в роще. Вообще же кумление было весьма распространено в купальской обрядности (Веселовский 1894), так что Веселовский и Анненков считали, что оттуда этот обряд распространился на весенние праздники. Однако наиболее убедительное объяснение обряда покумления в русальской обрядности нашел Зеленин (1991: 394). Он установил сезонность покумления в русальской обрядности: сначала с русалками или их воплощением (кукушкой) кумятся, то есть заключают дружеский союз, чтобы узнать у русалки свою судьбу и вообще ее задобрить, а через три дня или больше расторгают этот временный союз особым обрядом раскумления, который не везде сохранился. В Сербии этому близко посестримство юношей с вилами — тамошними соответствиями русалкам.В сферу русальной обрядности втянулись и обряды, первоначально имевшие другой смысл — связанные с культом растений. «Завивание березки» основано на симилятивной магии. Вероятно, главная суть его не в завивании, а в непременно следовавшем за тем развивании: оно должно было стимулировать развитие растительности. Это предположение можно подтвердить украинскими данными. На Зеленую (Троицкую) неделю там в кругу березок устанавливали шест с колесом наверху. Этот шест называли «игорный дуб» или «сухой дуб». К нему обращались с песней: Розвивайся, сухий дубе! Бо на тебе мороз буде. — Я морозу не боюся, Прийде весна — розовьюся. (Афанасьев 1868, II: 302) Ту же песню пели украинцы на Купалу, только весна (она ведь уже позади) заменена Петровым днем — 29 июня стар, стиля, он после дня Купалы (23 июня ст. ст.): Ой розвывайся, сухий дубе, Бо в Петривочку мороз буде, А я морозу не боюся, Прийде Петривка — розивъюся. (Moszynska 1881: 4) Текст, не очень складно звучащий и весною (какой мороз предстоит сухому дубу?!), стал в применении к Купале абсолютно бессмысленным: на «Петровку» никакого мороза вообще не бывает. Судя по песне, сухой дуб явно перенесен в Зеленые святки и Купалу из Зимних Святок, а песня определяет смысл «развивания» деревьев. Однако девушки на Семик не только завивали и развивали березку, но и, срубив, одевали ее в женское платье, украшали, носили по селу и под конец, раздев, бросали в реку. Старики объясняли, что это должно содействовать обеспечению полей влагой (Соколова 1979: 193-196). Отломанные ветви использовались в магических целях: считалось, что в них вселились души умерших родственников (Пропп 1963: 95-96). Культ растений здесь уже не причем, это просто копирование операций с русалкой, и, что существенно, в тот же узкий отрезок времени. Видимо, люди верили, что русалки за свой период обитания в лесу, отдавали часть своих свойств березе. Во всяком случае — что обрядовыми операциями с березой можно добиться того же, что и с русалкой. Была, кажется, на Зеленых Святках и какая-то разнузданность, связанная именно с обращением к покойникам. Во времена Ивана Грозного, по свидетельству Стоглава (глава 41, вопрос 23), по селам и по погостам все сходились в Троицкую субботу на жальниках (кладбищах), мужчины и женщины, и плакались на гробах умерших «с великим воплем», а потом, с приходом скоморохов, на тех же жальниках устраивались пляски и «бесовские игры» с «сатанинскими песнями» (Гальковский 1916: 192). Иконописец Григорий подал в 1651 г. царю Алексею Михайловичу челобитную, в которой сетовал, что на Святки и в день Троицы люди «за город на курган ходят и непотребная творят» (Каптерев 1913: 181; Гальковский 1916: 326). Отмечая второе название русалок («купалки»), Зеленин (1916: 115) сделал любопытное примечание: «нам думается, что будущие исследователи купальских обрядов найдут в них гораздо больше связи с русальными обрядами, чем это представляется теперь». Пришло время реализовать его предсказание. 3. ПРОВОДЫ МАРЫЗагадочная МасленицаВ восточнославянской календарной обрядности помимо семицко-троицких празднеств есть еще несколько крупных празднеств, в которых пародийно имитируются похороны какого-то антропоморфного существа и при этом, в отличие от Семика и Троицы, прямо используются бочки (в то время, как к троицким «проводам русалки» бочки удалось привязать только через сказку). Эти празднества — Масленица, день Ивана Купалы и «Петровки». Все они относятся к весне и началу лета. Первый из них подвижный (так как привязан к пасхалии), второй и третий — постоянные (фиксированные «в числе» месяца). Широкая Масленица (Терещенко 1848: 4.7, II. «Масляница»; Дубровский 1870; Миллер 1884; Соколова 1978; 1979: 11—67) — самый разгульный русский праздник, он представляется специфически русским: праздника, вполне аналогичного ему функционально, нет у других восточных славян (украинцев, белоруссов). Нет его и в христианском календаре. Церковь относилась к нему в основном неодобрительно — как к языческому наследию (Святочные 1894; Туманов 1904). Но праздник этот привязан к пасхалии (потому и подвижный). Это несколько противоречит его языческой принадлежности. Масленица справлялась перед семинедельным Великим Постом. Пост этот передвигался вперед или назад в зависимости от наступающей после него Пасхи, а Пасха, по православному церковному календарю, могла прийтись на любой день между 22 марта старого стиля и 25 апреля (в зависимости от соотношения равноденствия, полнолуния и воскресенья). Соответственно Масленица приходилась на разные сроки между концом января старого стиля и началом марта, т. е. чаще всего на февраль. Не будучи приурочена к какому-либо христианскому памятному событию, Масленица сохранила много языческих ритуалов. Главный из них — проводы-похороны Масленицы (рис. 32).

Рис. 32. «Проводы Масленицы» с рис. Григорьева, Архив Пушкинского дома. По книге Соколовой (1979: 21, рис.) Народ подымался на возвышенности, там или на берегу реки жгли костры, причем для костра не просто собирали по домам солому, дрова, всякое старье, скопившееся за год, а воровали (т. е. все это приготовлялось тайно). Возможно, что правило красть топливо для костра родилось уже в христианское время: на нечистое дело идут не собственные вещи устроителей, а ничьи, лишенные хозяев. Воздвигали шест, на нем сверху укрепляли колесо или смоляную бочку (и о колесе и о бочках сообщается из самых разных мест) или хотя бы пук соломы и зажигали их (рис. 33-34). Иногда бочку скатывали с горки вниз. Катались и сами на санках с гор. Хорваты, словенцы и кое-где украинцы в подобных обрядах спускали с горы зажженное колесо. Центральное место в обряде прежде занимала соломенная кукла — «соломенный мужик» или женская фигура, называемая Масленицей (имя, конечно, позднее — от названия праздника; у западных славян этот персонаж назывался Марой, Мареной). Это чучело дня три (с четверга) носили по селу, а в воскресенье хоронили, пародируя похороны, и под конец набрасывались на него, разрывали его и бросали в костер. В ряде мест во время похоронного шествия чучело везли на специальной очень большой повозке, запряженной множеством лошадей, сопровождавшие мужики должны были одеться в разодраные рубища, почтенный мужик, возглавлявший действо, потешал публику, неприлично обнажаясь. Для катафалка использовали сани, иногда лодку, или на сани ставили лодку или хотя бы корыто, а то и бочку. В Сибири поезд составляли из связанных в ряд двух-трех саней, в передок ставилась пустая бочка, за ней водружалась жердь, на жердь сверху надевалось колесо, а на колесо усаживали чучело мужика, на сани ставили и корыто. Подобным же образом снаряжали Масленицу в последний путь и в других районах России. Под конец поезд спускали с горы, а чучело сжигали или топили в проруби. У сербов, в Шумадии, масленичное ряжение носило более эротический характер. Игра называется «Сеяние конопли» или «Коноплярица». Участвуют одни мужчины, и «коноплярицу», т. е. женщину, возделывающую коноплю, изображает тоже' мужчина. Участники изображают обработку конопляного поля — пашут, сеют, а когда конопля подрастет, «коноплярица» охраняет ее от птиц. Остальные изображают прохожих, которые заговаривают с коноплярицей, а затем имитируют с ней половой акт. Забеременевшая коноплярица «рожает» мальчика, а присутствующие судят о том, на кого он похож. Ряженый попом крестит его, а обнаруженного «отца» посыпают золой (Толстой и Толстая 1992/ 1995: 228).

Рис. 33. Сожжение чучела Масленицы (гравюра из книги А. Е. Бурцева 1902 г., по работе: Носова 1969, рис. 1) Для праздника характерны также блины, ритуалы с молодоженами (в гости к теще на блины), на Украине и у западных славян навязывали колодки на ноги молодым холостякам и требовали выкупа с них за освобождение. Колесо, сжигаемое на вершине шеста, давно и основательно связано с культом солнца и симильной магией календарной обрядности (Gaidoz 1884-1885; Фрэзер 1986: 568-623; Дюмезиль 1976: 76, 68, 121; Гамкрелидзе и Иванов 1984: 720-721), а есть много доказательств представления и почитания славянами солнца в виде колеса (Афанасьев 1865, I: 209; Иванов и Топоров 1974: 221). Зеленин (1991: 396), в запале борьбы против солярно-мифологической теории, отрицал эту символику. «Весьма сомнительно, — писал он, — можно ли видеть символ солнца в старом колесе, которое сжигают на костре вместе со всяким старым хламом, тем более, что наличие этого колеса вовсе не обязательно. Старые колеса — превосходное топливо, так как они пропитаны дегтем, однако их трудно засунуть в печь, и к тому же они недостаточно чисты для того, чтобы их клали в печи, в которых пекут хлеб. А если прибавить к этому, что колесные повозки — явление сравнительно новое, то едва ли у нас есть основания приписывать колесу в кострах Иванова дня то большое символическое значение, которое придают ему сторонники солярной теории. Разумеется. Мы говорим здесь только о восточных славянах; символика различных народов различна, и восточные славяне могли заимствовать колесо в костре Иванова дня у своих западных соседей, где оно действительно могло являться символом солнца». Подобная аргументация до странности наивна для такого талантливого и эрудированного ученого, классика русской этнографии. Зачем же для бытовой утилизации старых колес (в качестве «превосходного топлива») поднимать их на шесте и скатывать с горок?

Рис. 34. Крестьянские дети с чучелом Масленицы — сжигаемым пучком соломы на шесте. Фото 1914 г. Музей этнографии народов России. По книге Соколовой (1979: 19, рис.)